槐店镇

- 所属地区 河南省周口市沈丘县

- 政府电话 0394-5101095

- 人口(万人) 11.96

- 面积(平方公里) 29.34

- 特色文化 “李鸣钟故居”当地人称之为李公馆

槐店回族镇是河南省周口市沈丘县城关镇

一、行政区划

槐店回族镇位于沈丘县境西北部,沙颍河和蔡河交汇处,是中共沈丘县委、县人民政府所在地,辖10个办事处、9个行政村,总面积29.34平方公里,人口11.96万人。槐店回族镇是河南省人民政府首批命名的中州名镇之一,连续六年被评为全区发展乡镇“十强乡镇”,连续五年获“全市社会治安模范乡镇”,并于1999年被国务院命名为“全国民族团结进步模范集体”。槐店回族镇不仅是沈丘县的政治、经济、文化中心,而且是豫东南与皖西北的交通要塞和重要的物资集散地,漯(河)阜(阳)铁路、洛(阳)界(首)公路、项(城)界(首)公路和及漯(河)阜(阳)高速公路横穿东西,商(丘)临(泉)公路纵贯南北,交通运输四通八达,基础设施完善,商贸繁荣,更兼有“清真名寺”,是省重点文物保护单位[

二、经济发展

改革开放以来,在党的改革政策指引下,槐店回族镇党委、政府带领全镇人民团结奋进,以建设“工业大镇、农业强镇、商业重镇、财政富镇”为目标,初步形成了以食品加工、制革、矿山配件、纺织、造纸网业、畜牧养殖、交通运输等多业并举,多种经营方式并存的良好格局,带动全镇经济的迅速发展,个体私营经济日益壮大。2001年,全镇个体工商户3896个,民营企业1700多家,上规模的近百家,从业万余人。个体工商户和民营企业产值占全镇乡镇企业产值的60%以上。农业特种种植、养殖形成规模,形成了以丰产河、高营为中心的花木繁育专业区,面积达800多亩;以小王楼、马楼为中心的棚菜生产专业区,面积达1500多亩;以大王楼为中心的蛋鸡饲养专业区,养鸡场200多个,蛋鸡存栏量14万只;以马楼、海楼为中心的牛羊繁殖专业区,槐山羊存栏4000多只;以高营为中心的生猪饲养专业区,生猪存栏达8000余头。

2002年的槐店镇

2002年,该镇企业总产值达4.6亿元,销售收入4.51亿元,贡献国地两税1514.8万元。商业、财政、金融工作运行良好,科技、教育、文化、卫生等各项社会事业全面发展,均为全县之首。

目前,槐店回族镇政治稳定,经济繁荣,社会事业全面进步,镇政府制定了以“经济发展为中心,实施科技兴镇”的战略和各种优惠政策。

槐店镇的邮编为:466300

三、历史文化

槐店之地名,距今约有三千余年。据县志等古文献载,早在西周时,在如今的槐店镇西侧,是古项子国国都。到春秋时(既东周),被鲁国所吞并(鲁僖公十七年,公元前623年出兵)。战国时期,楚国强盛征霸中原,迁都于陈(今淮阳),扩项(槐店西侧)为副都。秦灭六国统一中国后,在此设项县。西汉东汉继之。三国至晋时期,曾一度在此设豫州州治。(魏,豫州刺史贾逵死后就埋葬在这里,至今其墓犹存)。

明朝第三代皇帝成祖朱棣(年号永乐),下令治理黄河后的几十年里,黄水逐渐退去,这里便成为荒无人烟的荒地。明孝宗朱佑僖(年号弘治),为开发土地,发展经济,增加国库收入,便下令从山西洪桐县移民到这里开荒种地。又于弘治十年(公元1497年),割陈、项、颍边隅复置沈丘县县治。此次移民并非百姓自愿,而是被地方官吏连骗带逼才来的。那时,老百姓都很恋根,听说要移民到人生地不熟的河南,都不愿来。于是,地方官吏就一家一家地去动员,动员来动员去没一家愿意的。可朝廷的圣旨一道一道传来,催逼着抓紧办理移民。这叫官吏急得不知咋着才是好,抓耳挠腮的吃不香睡不安。有一天,官吏又到各地去动员、催逼百姓移民,他走了一村又一村,村民们没一人理会他,叫他热的累的受不了。走着走着抬头向前一看,见有棵大槐树下有好大一片树阴,就想到下面去凉快凉快。当他来到槐树边不远处,见好多人在此树下乘凉休息。于是,他不声不响地看了看人又看了看树,脑子一闪念有了能移走黎民的主意。随后,他立马叫衙役广贴告示,告知黎民百姓,谁不愿移民到河南的,就请拖家带口的到槐树边居住,凡不来居住的都移民去河南。老百姓得知消息后,看谁跑的快,都赶紧拖家带口的跑到槐树边居住。人越聚越多,官吏见够移民到河南的人数了,就下令凡是在槐树底下的人家统统移民到河南。凡胆敢违抗者定下狱不饶。随之派兵把其包围起来逼迫他们迁移到河南[3]。

这一下,老百姓没办法了,只好听由官吏的分派,五户为一保,十户为一什的,相续移民到河南来被分派到各地居住落户开荒种地。其中有一什来到槐店这里,他们来到后见这里一片荒凉,啥房屋也没有,只有一高地上长着一棵大槐树,随之来到树下依树而居之。居住下来的人们,为纪念他们是从山西洪洞县大槐树下移民而来,就叫此地为大槐庄。

从前,人们出门远行,或做生意,都是靠骑马、骑驴、驾车、推车、或肩挑背驮、或在河里行船。大槐庄门前靠水,是东去西往的必经之路,也是南来北往之要冲。自有了大槐庄,来往的船家和担挑推车赶路的商客就在这里停泊或歇脚。随之大槐庄就有了埠口。有了埠口来往的人更多,于是就有人盖房起店开办起作坊来。有店有铺有作坊有酒肆就变成了集市。时间长了,来往的人就叫大槐庄为槐坊店。后来,又简称为槐店,直到今天。

四、风景名胜

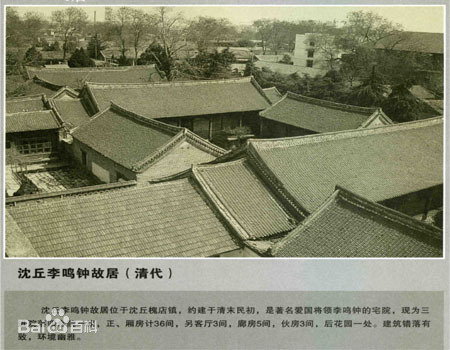

“李鸣钟故居”当地人称之为李公馆,1950年10月沈丘县人民政府由老城镇(沈县集)移治槐店回族镇(旧为槐坊厅)后,中共沈丘县委就设在了李公馆(2000年9月被列为河南省重点文物保护单位。2004年3月由周口市恒瑞置业有限公司在此周边开发步行商业街,故居现有沈丘县文物所管理)。对于李鸣钟当年为何不把豪华府邸建在自己的出生地蔡庄(今属项城)或是县城、省城,而是建在与蔡庄相距40里且当时属沈项淮三县分管的槐店(槐坊镇),在民间流传有三种不同的说法。一种说法是李公馆原址购置前是黄家菜园,李鸣钟是蔡庄人,槐店又是蔡河入颍处,蔡水养菜地风水好。但蔡庄人有不盖楼的习俗,虽李公馆建的是三进庭院,甍垂凤翼,纹檐绳桷,交窗作合,粉墙黛瓦,却见不到一间楼房,缘由就是上楼相当于菜(蔡)起莛子,有衰老之义,这也就是过去蔡庄人不盖楼房的原因所在。第二种说法是沈丘在抗日战争时期,是周口境内唯一一处没有沦陷的国统区,当年这里是五战区第15集团军何柱国和青海骑兵师马彪的防区,他们都由西北入驻中原,李从军时属西北军系,军中旧交甚笃,所以这里是他战时避乱的最佳处所。

小顶寺,位于槐店西边杨营,沙河北岸。小顶寺供奉人祖爷、女娲娘娘。解放前殿宇林立,香火旺盛,每年春天,二月二至三月三庙会,方圆数县的善男信女前来拜神求福。解放后,庙宇被拆毁,九十年代后陆续复建。

五、历史名人

窦画村

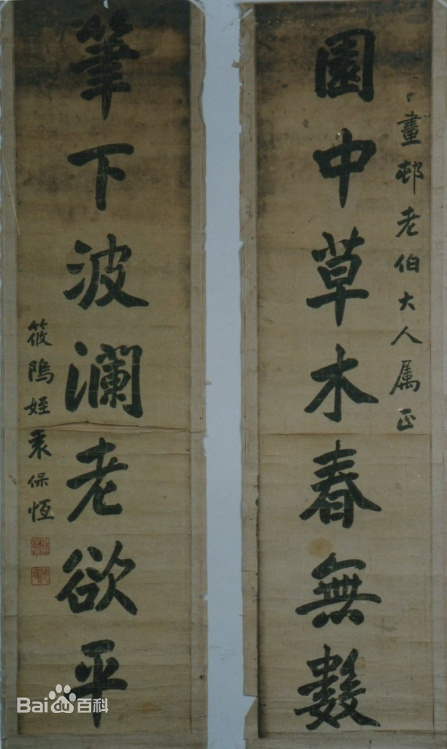

袁保恒赠与窦画村对联

窦画村名书成,沈丘县槐店镇人,清道光年间拔贡,民间称为“窦拔贡”。善诗文,喜收藏,好交游。有诗集传世。

窦氏家传有清末状元刘春霖书法,刘春霖自老家与京城往返途中,经过槐店,必在窦画村家居住若干时日。当时项城沈丘名士有"项城三杰”只说:即窦画村、王丹君、高老勉;民谚曰:“老勉不如丹君,丹君不如画村”,名震其时、甚有影响。

窦画村去世后,学生立碑以为纪念,后由此扩建为窦氏祠堂(后因城建拆除)。

项城袁家与沈丘窦家世交。袁保恒赠与名士窦画村对联,上联:园中草木春无数,下联:笔下波澜老欲平。落款:画村老伯大人属正,筱坞侄袁保恒。

袁保恒,1827——1878,字小午,号筱坞。项城【今河南省项城县】人。道光三十年【1850】进士。改庶吉士,授翰林院编修,官至刑部侍郎。卒谥文成。筱坞少随父甲三治军,谙练武事,曾先后佐李鸿章,左宗棠军幕二十余年。诗不多作,往往于俊伟之中见悱恻之情。为袁世凯叔父。

李鸣钟

李鸣钟,字晓东,出生于1886年,河南沈丘人。 1909年毕业于陆军随营学堂,辛亥革命时在冯玉祥营任排长。滦州起义失败后,随冯到陕西。

1916年授步兵上校,1917年任步兵团长,并授陆军少将。1921年升任步兵旅长,兼归德镇守使,并晋授陆军中将。1922年任第11师第21旅旅长,豫东镇守使。1923年11月,授将军府刚威将军。1924年任第8混成旅旅长;10月任国民军第1军第6师师长。

1925年1月至1926年1月任绥远都统、善后会议议员,授陆军上将衔,兼任西北国民军西路总指挥。在任期间,选贤任能,严惩贪官污吏,整顿财政;修路种树,创办五族学院、包头二中、职业学校、女子师范、全区图书馆、古物陈列室、通俗讲演所、平民学校等;建平民医院、老幼救济院、妓女济良所。

1926年任甘肃军务督办,未赴任。后任京师警备代理总司令兼警察总监。1927年为国民政府军事委员会委员。

1928年任郑州市市长;3月,任第2集团军总指挥,后又任西北政治工作委员会委员长;9月,任河南省政府委员,国军编遣委员会委员兼遣置部主任。

1930年任鄂豫边区绥靖督办。1931年任第22路总指挥,第30师师长,后任军事参议院参议。

1948年2月,任监察院监察委员。

六、联系方式

镇长:李传胜

政府电话:0394-5101095