武陵源区

- 所属地区 湖南省张家界市

- 政府电话 0744-5629782

- 人口(万人) 5.6102

- 面积(平方公里) 397.58

- 统计年度 2019

- GDP(亿元) 46.3142

- 地方公共财政预算收入(亿元) 5.2883

- 城镇居民人均可支配收入(万元) 3.2040

- 农村居民人均可支配收入(万元) 1.4384

- 特色产业 旅游业为武陵源的支柱产业。

- 特色文化 武陵源是张家界市的核心景区,由张家界国家森林公园、天子山自然保护区、索溪峪自然保护区、杨家界自然保护区组成

武陵源区

武陵源区隶属湖南省张家界市。

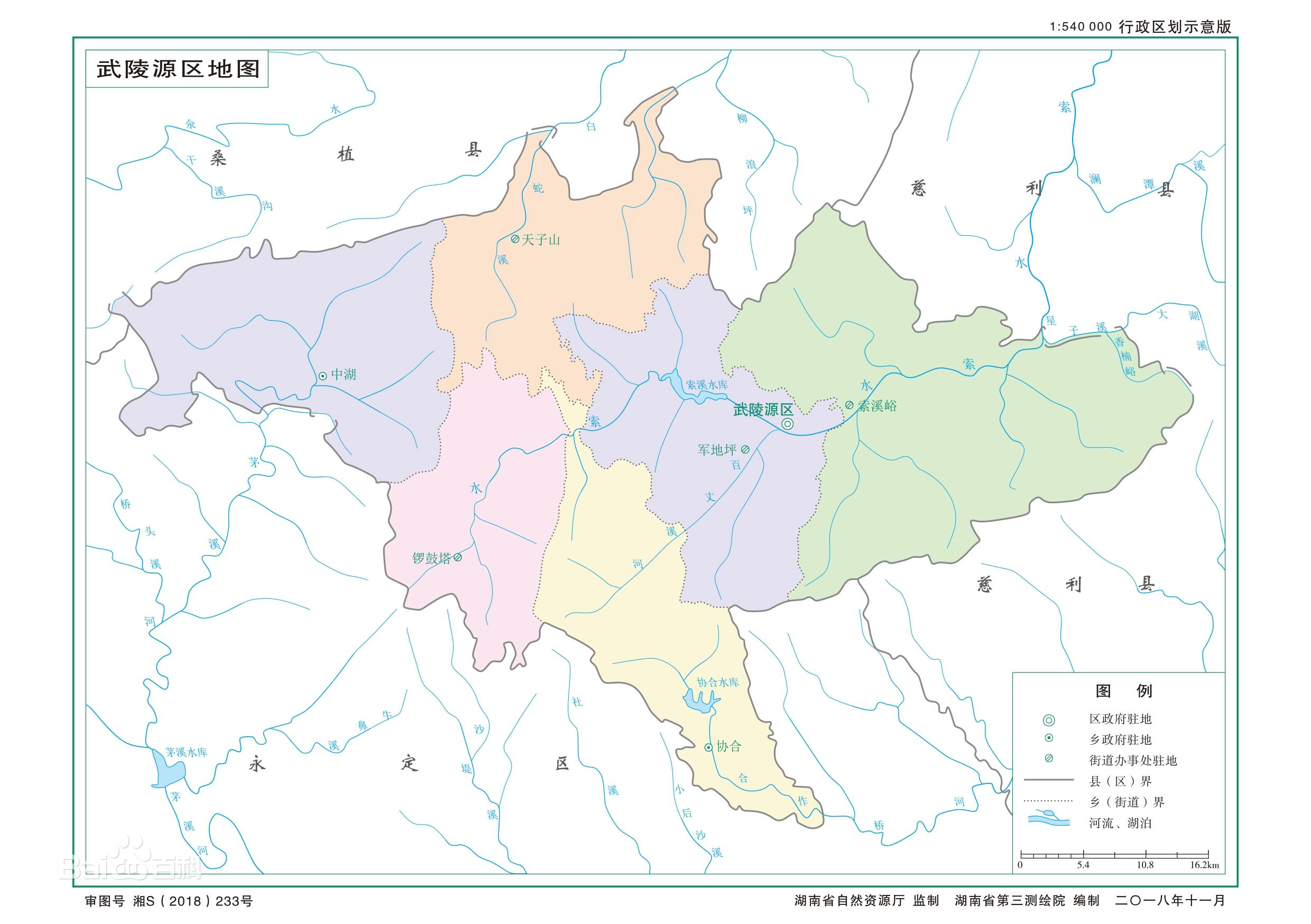

一、 行政区划

武陵源区,隶属于湖南省张家界市,位于张家界市中部,澧水中上游,属武陵山脉,介于东经110°22′30″—110°41′15″,北纬29°16′25″—29°24′25″之间,总面积397.58平方千米,距张家界市区32千米。

武陵源区是1988年5月经国务院批准成立的县级行政区,张家界市的核心景区就在武陵源区境内。武陵源,史书上称为“禹甸之灵境”、“赤县之奥区”,唐代诗人王维留下了“居人共住武陵源,还从物外起田园”的诗句。1984年,时任中共中央总书记的胡耀邦视察此地时将张家界、索溪峪、天子山三大景区命名为“武陵源”。因此,又称张家界核心景区为武陵源风景名胜区,它由张家界国家森林公园、天子山自然保护区、索溪峪自然保护区、杨家界自然保护区组成。

2018年,武陵源区下辖军地坪、锣鼓塔、天子山、索溪峪4个街道,中湖、协合2个乡。武陵源区人民政府驻军地坪街道。有汉族、土家族、苗族、白族等多个民族。

二、 自然地理

武陵源位于西部高原亚区与东部丘陵平原亚区的边缘,东北接湖北,西部直达神农架等地,西南联于黔东梵净山。武陵源主要由张家界国家森林公园和索溪峪、天子山两个自然风景区组成,总面积397.58平方千米。

地形地貌

武陵源区地处武陵山脉余脉。其中风景名胜狮寨,四面绝壁,放眼望,峰峦叠翠。整个地势以中部为核心,向四周呈辐射状扩散。周围有若干河谷型小盆地,外围为山地。

武陵源区内石英砂岩柱峰有3103座,千米以上峰柱243座,最高峰为兔儿望月峰,海拔1264.5米;境内长2000米以上的沟谷32条,总长达84.6千米,其中,以金鞭溪最为著名。峰顶多为三面悬崖深谷的台地,常为山民安居扎寨之处,最为有名的有黄石寨、鹰窝寨、锣鼓寨、躲官寨等。

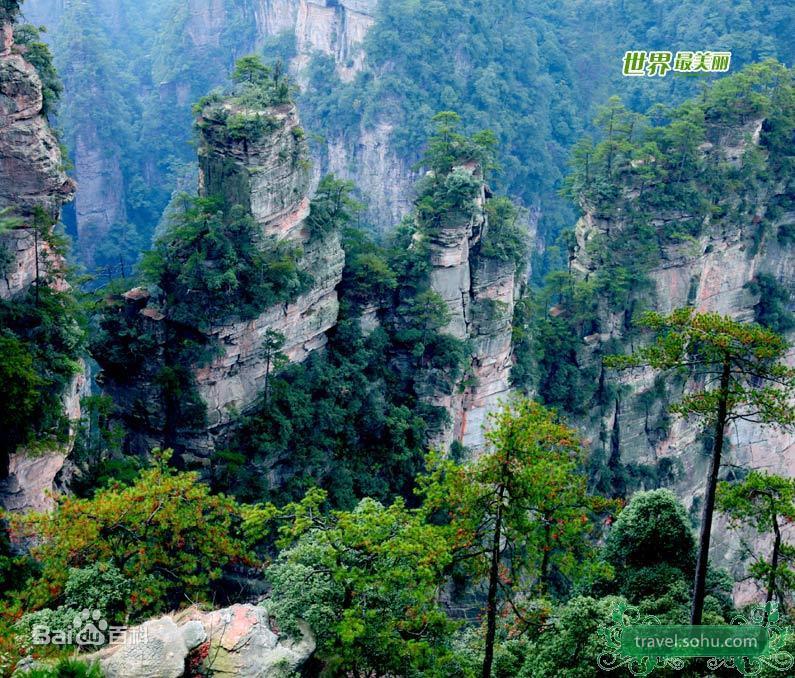

石英砂岩峰林地貌:武陵源共有石峰3103座,峰体分布在海拔500—1100米,高度由几十米至400米不等。峰林造型景体完美元缺,若人、若神、若仙、若禽、若兽、若物,变化万千。武陵源石英砂岩峰林地貌的特点是:质纯、石厚,石英含量为75%—95%,岩层厚520米。具间层状层组结构,即厚层石英砂岩夹薄层、极薄层云母粉砂岩或页岩,这一层组结构有利于自然造型雕塑,增强形象感。岩层裸露于向斜轮廓产状平缓(5°—8°,局部最大达20°),增加了岩石的稳定性,为峰林拔地而起提供了先决条件。岩层垂直节理发育,显示等距性特点,间距一般15至20余米,为塑造千姿百态的峰林地貌形态和幽深峡谷提供了条件。

构造溶蚀地貌:武陵源构造溶蚀地貌,主要出露于二叠系、三叠系碳酸盐分布地区,面积达30.6平方千米,可划分为五亚类,堪称为“湘西型”岩溶景观的典型代表。主要形态有溶纹、溶痕、溶窝、溶斗、溶沟、溶槽、石芽、埋藏石芽、石林、穿洞、洼地、石膜、漏斗、落水洞、竖井、天窗、伏流、地下河、岩溶泉等。溶洞主要集中于索溪峪河谷北侧及天子山东南缘,总数达数十个。以黄龙洞最为典型,被称为“洞穴学研究的宝库”,在洞穴学上具有游览和探险方面特殊的价值。

剥蚀构造地貌:分布于志留系碎屑地区,见及三亚类:碎屑岩中山单面山地貌,分布于石英砂岩峰林景观外围的马颈界至白虎堂和朝天观至大尖一带;鲤鱼脊Ⅴ谷中山地貌,分布于湖坪、石家峪、黄家坪等地;碎屑岩低山地貌,分布于中山外缘,山坡较缓,河谷呈开阔的Ⅴ型。

河谷侵蚀堆积地貌:本类型可分为山前冲洪扇、阶地和高漫滩。前者分布于沙坪村,发育于插旗峪—施家峪峪口一带;索溪两岸发育两级阶地,二级为基座阶地,高出河面3—10米;军地坪—喻家嘴一线高漫滩发育,面积达4—5平方千米。

气候特征

气温

武陵源区四周有张家界、袁家界、琵琶界、羊止界、芦茅界五条山脉包围。境内峰耸谷深,溪谷纵横,森林茂密,地形复杂,寒流难入,以致气候温和,冬暖夏凉,无酷暑、无严寒,属典型的中亚热带山原型季风湿润气候,多样性和垂直差异性十分明显。境内属东亚季风区,一年有两次气候转换。

冬季受北方干冷气团控制,盛吹偏北风,气候寒冷干燥;夏季受暖气流影响,盛行偏南风,温高湿重;春秋两季为冷暖气流交替过渡期,轻寒微暖,气候宜人。本境四季分明,四季的长短随海拔递增而变化。低海拔地区(300米以下)冬夏长,春秋短;高海拔地区(1000米以上)冬春长,夏秋短。

降水湿度日照

武陵源区境内年均降水量1380.0—1450.0毫米。降水量随海拔升高而增加,天子山比军地坪年均降水量要多10%。各月降水分布不均,集中在4—7月,降水日达49天,约占全年降水日32%。强降水集中期为5—7月,降水量达650毫米,占全年总量的46%。12—1月降水少,约56毫米,仅占全年总量的4%。

境内雨量充沛,森林植被完整,湿度和蒸腾量较大。海拔较低的军地坪年均水汽压为16.0帕,年均相对湿度为78%。海拔较高处易产生云雾,抬升盘绕于山腰至山顶,故山腰湿度最大,相对湿度在85%以上。山顶由于风的作用,其湿度次于山腰,高于山脚。一年之中,4—7月为相对湿季,8—9月为相对干季。

境内军地坪年平均日照为1297.2小时。以8月为最多,平均日照为202.5小时;2月份为最少,平均为55.7小时。年均日照时数与周边的永定区、慈利县相比,偏少121.4—204.7小时,略多于桑植县。由于其复杂的地形,使得不同高度、不同坡向的光照分布极不均衡,是造成局部小气候的主要原因之一,有“五里一个景,十里一层天”之说。

风雪霜雨凇

武陵源区境内军地坪年平均风力1.1米/秒,以2—4月较大,为1.3—1.5米/秒,其他月份在1.0—1.2米/秒之间。风力随海拔增高而增大。天子山黄石寨的年平均风力在5.0米/秒以上,盛吹东北风(最多风向)。

境内降雪主要集中在12月至次年2月。山区的年降雪日数在15天以上,比平地多1倍。军地坪冬季平均年降雪日数8天,最多年份17天,最少年份3天,全区积雪时间年平均约5.6天,高山区积雪从12月至翌年3月,长达100天以上。平地的最大积雪深度为19厘米,高山区最大雪深在80厘米以上。

境内30年平均有霜期91天,其中实有霜冻日为24.5天,年平均无霜期274天。霜冻最早年份从11月开始,最晚年份至次年3月终止。以1月最多,平均9.8天;12月和2月次之,分别有7.2天和5.3天。霜冻日随海拔上升而增加。

军地坪年平均雨凇日为1.3天,最长连续时间为8天,最大结冰直径9毫米(1964年2月16日),以12月为多。雨凇多出现在高山地区,天子山、黄石寨的雨凇日是军地坪的5倍以上,最大结冰直径在28厘米以上,构成景区冬季独特的冰凌世界。

植被条件

武陵源区水土气候条件适宜,森林覆盖率85%。由于地理位置、地势、气候以及岩石结构的特殊性,境内植物分布呈现多样性、过渡性、垂直性和古老性以及石峰上植被繁茂、种类繁多等特点。

多样性。以乔木为主,乔木、灌木和草木相混生;以常绿为主,常绿、半常绿和落叶并存;以天然林为主,天然林与人工林相间;以阔叶林为主,阔叶林与针叶林相混生。集观赏植物、经济植物和特种植物于一地。

过渡性。本境处于暖温带植物区系与热带---亚热带植物区系的过渡地带,为中亚热带北缘,秦岭和华北植物带的南缘。热带、亚热带、温带三个气候带植物均有分布。以华中区系植物占优势。索溪峪景区的木本植物与华中区系共有的种达235种,具华中区系特征的近100种,西南区系的6种,华南区系的7种,华东区系的3种,华中---西南区系的8种。

垂直性。植物的分布随海拔高度的变化而变化。境内海拔相对高差995.5米。海拔700米以下为红壤和黄红壤土,分布常绿针阔混交叶林;700—950米之间为黄壤,分布常绿和落叶阔叶林;950—1050米之间为黄棕壤,散布落叶阔叶林;1050米以上为山地草甸土,分布灌木和草丛。由于海拔高度悬殊,南北坡气候有别,故同一植物群落分布的海拔高度,南坡比北坡要高,种类比北坡复杂。

古老性。境内保存孑遗植物较多。中生代白垩纪至第三纪形成的被子植物科数占世界被子植物科数的29.8%,其中最原始离心皮类的被子植物有5属11种。中生代白垩纪植物有金缕梅科、樟科等;新生代第三纪植物有八角枫科、七叶树科、兰果树科、山茶科、旌节花科等。其中古老植物有八角科、五味子科、毛茛科、金粟兰科、杨柳科、桦木科、榛科、壳斗科、桑科、榆科、核桃科、杜仲科、钟萼木科、领春木科、珙桐科、大血藤科等16科。著名的第三纪孑遗植物鹅掌楸(马褂木)散生于原始次生林中。

自然资源

土地资源

2013年末全区耕地面积2869.46公顷,占国土面积7.2%。全区共有国家级生态公益林51.36万亩,自然保护区4个,面积为23.34万亩,占国土面积的39%。

植物资源

武陵源区境内自然植被中,维管束植物达193科、730属、1630种。其中木本植物107科、250属、700种,草本植物879种。木本植物中裸子植物7科、11属、17种;被子植物96科、286属、734种。天然林遍布景区的沟壑、峰林、坡岭。

动物资源

据《向氏族谱》记载,清乾隆时的武陵源,“草木畅茂,荒郊旷野,道路俱系羊肠小径,崎岖多险,兽蹄鸟迹交错于道。山则有熊豕鹿、豺狼虎豹诸兽,成群结队,咸若有性。水则有双鳞金鲤、重唇诸色之鱼,举网即得,其味脆而甘”。随着境内人为活动增加,野生动物渐减,但仍属野生动物王国。

武陵源现存野生动物属东洋界华中区西部山地高原亚区(郑作新教授区系),东北部接鄂西北神农架,西南临黔东北梵净山世界生物圈保护区网,位于中国西部山地高原与东部丘陵平原亚区交界线左侧边缘。境内溪壑纵横,树草丰茂,水质清纯,许多区域人烟稀少,人迹罕至。幽静的生态环境,为野生动物的栖息和繁衍提供了理想的条件。飞禽、走兽、鱼蛇、昆虫,种类繁多,有许多珍稀种群。据1980年中国科学院华南考察队考察,境内有陆生脊椎野生动物22目、58科、149种。以鸟类居多,占种数的46.9%;其次为兽类,占28.9%;爬行类占16.1%;两栖类占8.1%。属国家一类保护的3种:豹、云豹、黄腹角雉;国家二类保护的25种:猕猴、短尾猴、苏门羚、穿山甲、黑熊、大灵猫、水獭、林麝、水鹿、豺、鸳鸯、鸢、雀鹰、松雀鹰、红腹角雉、白冠长尾雉、红腹锦鸡、褐翅鸦鹃、草鸮、斑头鸺鹠、短耳鸮、长耳鸮、虎纹蛙、大鲵。其中18种被列入《濒危野生动植物国际贸易公约》。属湖南省级保护的有獐、毛冠鹿、红嘴相思鸟等54种。还有脆蛇蜥、丽纹蛇、鱼游蛇以及索溪峪景区野人井内通体透明的盲眼鱼等奇异动物。

兽类

境内有兽类8目、21科、43种,属国家一、二类保护的13种,散布于各景区内。

鸟类

境内鸟类众多,有10目、24科、70种。以留鸟为主,兼有候鸟。属国家保护种类的13种,占境内鸟类总数的18.6%。

两栖类

境内有两栖类动物2目6科12种,其中属国家保护对象的主要有大鲵和虎纹蛙两种。

爬行类

景区内除常见的爬行类动物外,奇异的有脆蛇蜥、丽纹蛇和鱼游蛇等。

1. 人口

根据公安分局户籍资料,2019年年末全区总户数20061户,户籍总人口56102人,其中男性28211人,女性27891人,男女性别比51:49。总人口中非农业人口36332人,占总人口的64.8%。全区少数民族共56102人,其中土家族51450人,白族917人,苗族241人。全年出生人口594人,出生率为10.6‰。死亡人口221人,死亡率为4‰,自然增长210人,人口自然增长率为3.9‰。

2. 面积

总面积397.58平方千米

三、 经济发展

1. GDP及财政收入:

综合

初步核算,2019全年实现地区生产总值463142万元,同比增长7.6%。其中,第一产业增加值20563万元,同比增长3.4%;第二产业增加值12085万元,同比增长6.5%;第三产业增加值430495万元,同比增长7.9%。三次产业结构由上年的4.5:2.7:92.8调整为4.4:2.6:93.0。一、二、三产业对GDP增长的贡献率分别为2.0%、2.3%和95.7%,分别拉动GDP增长0.15、0.17、7.3个百分点,第三产业中,批发和零售业对GDP增长的贡献率为7.2%,住宿和餐饮业对GDP增长的贡献率为12.3%,营利性服务业对GDP增长的贡献率为25.1%,非营利性服务业对GDP增长的贡献率为45.6%。

2. 产业状况

旅游与城市建设

2019年全区接待国内外游客2450.6万人次(旅游人数采用新的统计口径),同比增长15.0%,其中接待境外游客36.65万人次,同比增长322.3%,其中港、澳、台同胞8.77万人次,同比增长434.8%。接待过夜游客人数1518万人天,同比增长5.4%。乡村旅游共接待253.0万人次,比上年同期增长15%。全区实现旅游总收入306.81亿元,同比增长23.4%。

2019年全区开展创建全国全域旅游示范区活动,获得“国家首批创全域旅游示范区”称号。精品景区、特色城镇、美丽乡村“三位一体”的全域旅游示范模式在全国全域旅游示范区中被评为2019年全域旅游发展年度优秀案例。全面落实了门票优免政策,全域旅游发展惠民成功入选全国“2019民生示范工程”。2019年魅力湘西被授予国家AAA级旅游景区,截至2019年年末,我区A级等级景区增至6家。

旅游产业链条不断发展。红色旅游、文化旅游、体育旅游等业态促进全域旅游。成功打造2个民族民俗文化建设示范点、5个全民健身示范村;乡村旅游持续火爆,“两片四点”的乡村旅游接待人次、总收入增幅分别达15%、23%;大力开发夜间经济潜力,目前我区开发建设了集文化体验、休闲度假、旅游购物三位一体的旅游文化街区三街(溪布街、九院十街、桃花溪欢乐谷)、三馆(大鲵生物科技馆、世界地质公园博物馆、大湘西记忆展览馆)、五戏(魅力湘西、生养之地、张家界千古情、梦幻张家界、湘西老腔)等旅游夜间产品。

旅游知名度大大提高。积极开展活动和事件营销,旅游高铁专列“张家界·武陵源”号正式运行,航拍摄影大赛、网红大V打卡武陵源、爱情景区联盟、黄龙音乐季、中国路虎大会等活动成功举办;迎新春、送戏下乡、文化进景区志愿服务、张家界六运会、省激流回旋青年锦标赛、黄石寨高空扁带对抗赛、不间断骑行挑战赛等群众性喜闻乐见的文体活动开展如火如荼;《唛吉小厨》、《妻子的浪漫旅行》、央视《美景中国》、法国电视台《世界奇观》等多个国内外电视节目选景武陵源,获评“最受欢迎十大景区”、“中国航空目的地十佳文旅景区”。

2019年年末全区拥有星级以上宾馆酒店19家,其中五星级2家,四星级3家,三星级14家。社会饭店(80个床位以上)190家,家庭旅馆和特色客栈(80个床位以下)644家。全区接待床位53772余张,其中星级以上宾馆6716张。

2019年末城镇建成区面积323公顷,绿地面积138.69公顷,绿化覆盖面积达148.4公顷,绿地率达42.9%,绿化覆盖率达45.52%。人均公共绿地面积达11平方米。绿化养护总面积达31.91万平方米,其中城区养护面积25.31万平方米、水岸养护面积6.6万平方米。城镇污水处理率达96.8%。

农业、水利、新农村建设及脱贫攻坚

2019年全区实现农林牧渔业总产值34523万元,同比增长3.5%。其中农业产值17018万元,同比增长3.0%;林业产值4563万元,同比增长3.8%;牧业产值10329万元,同比增长3.3%;渔业产值542万元,同比增长4.8%;农林牧渔服务业产值2071万元,同比增长7.8%。

农林牧渔业增加值22039万元,同比增长3.7%,其中农业增加值11906万元,同比增长3.2%;林业增加值3568万元,同比增长3.8%;牧业增加值3623万元,同比增长3.3%;渔业增加值378万元,同比增长4.8%;农林牧渔服务业增加值1476万元,同比增长7.8%。

2019年年末全区共有耕地面积2709公顷,其中基本农田2016公顷,新增农田灌溉面积22公顷。农作物总播种面积79946亩,同比下降0.2%。粮食播种面积41360亩,同比增长0.27%。谷物面积31655亩,同比增长0.2%,其中水稻面积18825亩,同比下降0.4%,玉米面积12830亩,同比增长1.09%;豆类播种面积3115亩,与去年持平;薯类播种面积6590亩,同比增长0.7%。油料播种面积10615亩,同比增长0.33%;蔬菜种植面积17454亩,同比增长0.15%;瓜果种植面积367亩,同比增长22.74%。

全年粮食产量14289吨,同比增长0.93%,油料产量1598吨,同比下降0.62%,蔬菜产量33392吨,与去年持平。水果产量4428吨,同比增长0.36%。茶叶产量204吨,同比增长8.5%。

全年畜牧业生产有所下降,其中:肉猪出栏2.18万头,同比下降13.8%;羊出栏0.58万只,与去年持平;牛出栏0.16万头,同比下降0.31%;家禽出笼24.4万羽,同比下降0.65%。禽蛋产量564吨,同比下降0.12%;水产品产量100.4吨,同比下降0.6%。

全区共有农产品加工企业14家,实现农产品加工销售收入16611万元,比上年同期增长8%,农民专业合作社达98家、同比增长14%,农民专业合作社成员1758户,同比增速3.5%。家庭农场39家,休闲农业经营主体19家。年末农业机械总动力8849千瓦,增长0.6%。

2019年全年开工各类水利工程8处,水利工程投入资金1766万元,同比增长70%;水利工程完成土石方35万立方米,同比增长23%。

2019年全区全民持续深化农业农村改革,推进产业融合,破解农业供给侧结构性难题。全年统筹资金630万元用于农村产业扶贫项目建设,完善利益联结,实现全区建档立卡户产业帮扶全覆盖。

脱贫攻坚成果进一步巩固。2019年,在全区22个有贫困人口的村(其中贫困村14个)中,高质量完成减贫任务22户78人。目前全区建档立卡户1580户5178人(其中未脱贫户29户72人),贫困发生率0.029%。2019年度全区共安排扶贫项目80个计划资金6394.09万元,截止到12月底,完成项目70个,资金支出4822.93万元。中央财政专项扶贫资金项目计划25个3003万元,已完成19个,资金支出1930.67万元,占2019当年中央财政专项扶贫资金总量的96.3%。全区脱贫攻坚巩固工作满意度测评,平均满意度达到97.3%

工业、建筑业和固定资产投资

全年工业增加值5624万元,同比增长6.5%,规模工业销售产值6375万元,同比增长10.5%。全年实现建筑业增加值6469万元,同比增长6.5%。

2019年,全区房屋建筑施工面积22.1万平方米,房屋竣工面积1363平方米;共批复政府投资项目24个,备案企业投资项目17个,核准企业投资项目1个,共计42个项目;全年施工项目43个,同比增长10.3%。项目资金来源本年国家预算资金下降36.2%,国内贷款增长441.5%,自筹资金下降37.8%。

全年实现固定资产投资同比增长13%,其中项目投资(不含农户)投资同比下降11.8%;分经济类型看,国有投资同比下降66%,非国有投资同比增长66.2%;分投资方向看,工业投资增长160.9%,民生投资同比增长104.4%,生态投资同比下降86.5%,基础设施投资同比下降34.9%,房地产开发投资同比增长929%。

国内贸易和对外经济

全年社会消费品零售总额185452万元,同比增长10.3%。分城乡看,城镇消费品零售额149336万元,同比增长10.2%;乡村消费品零售额36115万元,同比增长10.4%。分行业看,批发业消费品零售额35860万元,同比增长10.0%;零售业消费品零售额32587万元,同比增长10.7%;住宿业零售额87530万元,同比增长10.2%;餐饮业零售额29474万元,同比增长10.3%。

2019年,实际利用外资370万美元,同比下降79.9%。实际利用内资金5.95亿元,同比增长19.0%。

交通运输、邮政、电信业

2019年年末全区拥有公路总里程394.8公里,其中:国道22.9公里,省道80.1公里,县道98.9公里,乡道57.6公里,村道134.8公里,专用公路0.5公里;分等级来看:一级公路15.9公里,二级公路20.8公里,三级公路47.9公里,四级公路206.1公里,等外公路104.2公里。年末全区社会机动车保有量达25073辆,私人汽车8578辆,本年新注册汽车262辆。

年末固定电话用户为1.03万户,移动电话用户为6.70万户,互联网宽带用户达1.64万户。

财政、金融

全年实现财政总收入52883万元,同比增长2.1%,其中,税收收入17718万元,同比增长6.1%;非税收入16892万元,同比增长21.4%。地方财政预算收入34610万元,同比增长13.0%。

全年公共财政预算支出141082万元,同比增长14.75%,一般公共服务支出24147万元,同比增长62.03%。民生领域支出完成102822万元,占一般公共预算支出的72.9%,同比增长30.0%,为支持全区民生事业发展提供了坚强的财力保障,全区扶贫资金支出5836万元,全部用于产业扶植、危房改造、安全饮水、农村环境连片治理等精准扶贫项目,为全区脱贫攻坚提供了坚强的财力保障。全区教育支出13150万元,支持全区城乡中小学改善基本办学条件,提高了各类学校经费保障水平,建立了覆盖学前教育到大学教育的学生资助政策体系,提高了农村基层教育人才津贴等教师补贴。全区医疗卫生支出8967万元,用于支持基层医疗机构实施基本药物制度,支持重点医疗卫生健康项目和基层卫生医疗能力建设,有效缓解基层困难群众看病难、看病慢、看病贵的问题。全区完成社保基金收入17228万元,充分发挥了社会保险安全网和稳定器作用,落实区级重点民生实事配套资金81.3万元,社会保障水平显著提升。

2019年年末全区金融机构各项存款余额42.46亿元,比年初减少1.9亿,同比下降4.3%;各项贷款余额68.16亿元,比年初增加12.3亿,同比增长22.1%。

3. 社会事业

教育和科学技术

2019年年末全区共有中小学校10所,其中完全中学1所,九年一贯制学校2所,中心小学4所,片完全小学1所,村小及教学点2个。在校学生8672人,其中小学学生4486人,初中学生2347人,普高学生1072人,职高学生767人。小学教职工264人,其中专任教师262人;中学教职工297人,其中专任教师291人。幼儿园在园幼儿人数2038人,小学适龄儿童入学率100%,高中阶段毛入学率93.06%,小学毕业生升学率99.8%。

教学质量稳步提升。2019年秋季,小学入学率达100%,初中入学率达99.8%。建档立卡贫困户子女入学率达100%。2019年,文科156人参考,本一上线49人,上线率达31.41%;本二以上上线89人,上线率57.05%;本三以上上线104人,上线率66.67%。理科131人参考,本一上线44人,上线率33.59%;本二以上上线76人,上线率58.02%;本三以上上线96人,上线率73.28%。职高对口升学46人参考,19人上本科线,本科上线率41.3%。

教育惠民政策全面落实。今年秋季扩班11个,化解义务教育大班额16个,消化学生135名。实施教育脱贫攻坚,全年发放阳光助学金170.8万元,资助学生2527人次;落实家庭经济困难幼儿入园补助31.55万元,补助幼儿631人次;落实普通高中资助,为建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费资金11.28万元,141人次受益;发放普高国家助学金57万元,资助学生570人次。全面落实职业教育资助政策,为中职生免学费165.8万元,受益学生1382人次;发放中职国家助学金97.9万元,资助学生979人次。实施“滋惠计划”“润雨计划”“励耕计划”发放资助金7万元,19名困难师生受益。

2019年全区专利申请24件;当年发明专利申请量2件,实用新型0件,外观设计22件。

文化、体育和卫生

2019年年末全区共有艺术表演团体10个,群众文化馆1个,公共图书馆1个;广播综合人口覆盖率98.24%,电视综合人口覆盖率98.24%,有线电视用户9800户,同比减少0.8%。

文化事业发展迅速。全力落实公益性文化场馆文明开放,图书馆、文化馆等公益性场馆全面落实免费开放。成功举办了2019快乐阳光第十五届少年儿童歌曲卡拉OK电视大赛张家界赛区选拔赛、开展了以“非遗保护 美好生活”为主题的2019年“文化和自然遗产日”宣传活动、开展了庆祝建国70周年“欢乐潇湘”系列活动、成功举办了“七月七摸米女儿会”民俗文化旅游活动、成功举办“武陵源区庆祝新中国成立70周年歌咏大赛”等活动。

体育事业不断推进。举办了武陵源区迎新春“贺岁杯”男子篮球友谊赛、“禾源杯”第二届干群趣味体育运动会、武陵源区迎新春“统战杯”羽毛球混合团体赛;连续4年成功举办“怕不怕”宁乡县至武陵源300公里不间断自行车骑行赛事;成功举办全国第二届青年运动会皮划艇激流回旋比赛。

2019年年末全区共有医疗卫生机构47个,其中:区直医疗卫生机构4家(区人民医院、区疾控中心、区妇幼保健计划生育服务中心、区卫生计生综合监督执法局),乡街道公立医疗卫生计生机构6家,村卫生室26家,个体诊所8家,民营医院1家,景区医疗救护站4家。全区卫生技术人员342人,其中:执业医师和执业助理医师148个,注册护士161人。医院、卫生院共有床位286张,其中乡街道卫生院床位数87张。全区无偿献血604人次。

2019年全年共开展健康宣传活动62场次,健康巡回宣讲40场次,发放健康教育宣传资料55600余份,受益群众21060人,打造了10个健康小屋、3个健康主题公园和1条健康步道、17个健康示范单位。稳步提升公共卫生服务,全区预防接种建证、建卡率均达100%,儿童基础免疫接种率保持在98%以上;妇女儿童保健能力有力提升,新生儿疾病筛查和听力筛查率均为100%,全区出生缺陷发生率控制在“零”。

人口和居民收入

年末常住人口6.25万人,其中男性3.19万人,女性3.06万人;城镇3.84万人,农村2.41万人,常住人口城镇化率61.4%。

2019年,全体居民人均可支配收入25589元,同比增长8.7%。按城乡分,城镇居民人均可支配收入32040元,同比增长7.8%。农村居民人均可支配收入14384元,同比增长9.4%。

劳动就业和社会保障

2019年全区新增城镇就业930人,失业人员再就业100人,全区新增农村劳动力转移就业400人,创业带动城乡就业人数400人。

2019年年末全区企业养老保险在职参保人数10499人,共计征缴企业养老保心基金4523万元;机关事业养老保险在职参保人数3920人;城乡居民养老保险参保人数累计2.67万人。全区失业保险总参保人数9105人,征缴失业保险基金146万元。全区城镇职工医疗保险征缴基金5761万元,工伤保险征缴基金313万元,生育保险征缴基金218万元。全区城乡居民医疗保险参保人数4.45万人,征缴城乡居民医疗保险基金3226万元;全区社会保障卡持卡人累计4.55万人。全年获得政府最低生活保障的城镇居民192人次,发放城镇居民最低生活保障经费84.7万元,同比下降81.4%(2018年城市低保清理),全年城镇居民救助水平为367元/月人;获得政府最低生活保障的农村居民416人,发放农村低保资金127.5万元,全年农村救助水平为255元/月人。

资源、环境保护和安全生产

2019年末全区行政区域面积397.48平方公里,全区有2个乡镇、4个街道办事处,共有26个市级生态村、5个市级生态社区、4个市级绿色小区、5所绿色学校、2个生态文明建设示范乡镇(街道)、2家环境友好型企业。2019年,我区地表水水质总体良好,饮用水源水质达标率达100%,大气环境良好,优良天数达到317天,空气优良率达86.8%。主要污染物排放:COD排放量763吨、二氧化硫排放量为120吨、氮氧化物排放量为306吨、氨氮排放量为90吨。

年末全区共有自然保护区4个,面积为15480公顷。全区年末活立木蓄积达344.5万立方米,全区森林面积35002亩,森林覆盖率达85.18%。

全年全社会用电量20477万千瓦时,同比增长6.7%。其中,工业用电量1555万千瓦时,同比增长5.4%,居民生活用电量5015万千瓦时,同比增长4.9%。

全年安全形势总体较为稳定,发生各类生产经营性安全事故3起,比上年净增2起;死亡2人,受伤2人;比上年净减1人,直接经济损失130.03万元,比去年净增44.03万元。全年共发生非生产经营性事故56起,其中消防火灾24起,净增5起;道路交通32起,净增14起;共造成5人死亡,42人受伤;直接经济损失109.23万元,同比净增86.04万元。

4. 交通状况

交通

截至2018年末,武陵源区拥有等级公路总里程300.271千米,其中:国道22.854千米,省道86.553千米,县道98.888千米,乡道47.65千米,村道43.813千米,专用道0.513千米;等外公路共98.414千米,乡道8.232千米,村道90.182千米。

焦柳线上的张家界火车站连接全国东西南北,张家界机场已开通香港、澳门、北京、大连、上海、广州、深圳、珠海、厦门、青岛、福州、成都、重庆、武汉、西安、南京等20多个城市和地区的航线,省会长沙至张家界高速公路已开通,陆、空立体交通网络基本形成。

运输

截至2018年末,武陵源区社会机动车保有量达1.92万辆,私人汽车0.87万辆,本年新注册汽车0.021万辆。

四、历史文化

区内广泛流传的民间文学以即兴编唱的歌谣为主,有情歌、山歌、哭嫁歌、上梁歌、劳动歌、儿歌等。

八宝铜铃舞

这是土家族古老的祭祀舞蹈。相传八宝为古代土家先祖八个部落的首领,人称“八部大王”、“八部大神”,后来,八位首领先后战死。后人为纪念他们,便精心制作了八个铜铃,并按八部王在位时穿的八幅罗裙,骑着象征祖先骑过的宝马,手摇铜铃,翩翩起舞,高唱祭祖求福的古歌,以示怀念。因为八个铜铃代表八个首领,就把这种舞蹈取名为“八宝铜铃舞”。

土家打镏子

打镏子,俗称“打家伙”,是土家族一种独特的民间器乐。全套镏子由小锣(又叫勾锣)、头钹、二钹、大锣等四件打击乐组成。有些曲牌还加唢呐、板鼓伴奏。凡遇土家婚嫁迎娶、逢年过节、调年摆手等喜庆场合都少不了它。甚至有些土民有事无事打打自娱自乐,故在民间广为流传。

打镏子关键是要配合默契,还要根据曲牌旋律的提示,用独特的演奏技术,模仿出山的呼唤,水的流声,鸟的鸣叫,兽的驰骋等各种自然声响,使人如临其境。如“八哥洗澡”、“蚂蚁上树”、“野鸡拍翅”、“蛤蟆吐泡”等。由于打镏子的题材创意来自大自然,乡土气息浓,演奏奇特,因而在国际乐坛上大出风头,外国专家称赞土家打镏子是大自然的交响乐。

梯玛神歌

梯玛、土语,俗称土老司,意为敬神的人。土家族一年一度的“调年摆手”敬神祭祀活动,都由梯玛一手执掌,祭祀过程中梯玛演唱的敬神之歌就叫“梯玛神歌”。梯玛神歌的音乐旋律源于远古土家部落的牛角号,而其舞蹈摆手舞源于古代巴人的“巴渝舞”。梯玛神歌渊源久远,精深博大,它通过叙述土家族的起源、繁衍、战争、迁徙、开荒斩草、安居乐业、生产生活等,涉及天上地下、人间万物、历史事件、历史人物,甚至生命价值、哲学世界,它深涵着音乐、文学、土语、民俗等多种学问,堪称土家族古文化的宝库。它是土家族一部光辉的民族史诗,谁破解了它深隐的“密码”,便可探出土家族历史的千古之迷。

茅古斯舞

茅古斯,相传为茹毛饮血时代的土家先民,意为“长毛的人”,后来把他们所创造的舞蹈也叫“茅古斯”,这是土家族最为原始的古典舞蹈。由于有比较完整的情节,有固定的场次和对话,故又被专家称为中国戏剧的“活化石”。茅古斯主要表现其祖先开拓荒野、刀耕火种、捕鱼狩猎等创世业绩,于逢年过节跳摆手舞之前进行。表演过程中,由一人扮演老茅古斯,另有若干女茅古斯和小茅古斯。除女茅古斯外,全部赤裸上身,头上扎五根大草辫,身穿稻草衣,男茅古斯腰上捆一根用草扎成的“粗鲁棒”,象征男性生殖器,有生殖崇拜的遗风。

茅古斯舞一般要跳六个晚上,按序分“生产”、“打猎”、“钓鱼”、“接亲”、“读书”、“接客”。其动作原始粗犷,滑稽有趣,是中国古典民族舞蹈的宝贵遗产。

民间歌谣

张家界民间歌谣浩如烟海、丰富多彩,精深博大,门类繁多,分劳动歌、生活歌、时政歌、历史叙事歌、山歌、情歌、丧歌、寿歌、摇篮歌、宗教祭祀歌、上梁歌、哭嫁歌及各种民间小调等。尤以情歌传播最广。民歌曲调十分丰富,各地唱法不一,桑植民歌较成系统,已唱出湖南,唱出国门,蜚声国际歌坛。民歌多为即兴演出,也有固定歌词。

摆手舞

摆手舞是土家族最有影响的大型歌舞,带有浓烈的祭祀色彩。歌随舞生,舞随歌而得名。《后汉书》摆手舞起源于古代的巴渝舞。《晋书乐志》认为舞曲四篇中就有“矛渝”,“弩渝”是离不开武器的,故为古代一种战舞。巴人跟随周武王伐纣,“歌舞以凌,殷兵大溃”;秦末刘邦反秦,巴人以巴渝舞勇挫秦兵,刘邦认为有巴渝舞之遗风;明嘉靖年间土司兵抗击倭寇,大跳摆手舞。

摆手舞以讲述人类起源,民族迁徙,英雄事迹为主要内容。祭祀仪式由梯玛或掌坛师带领众人进摆手堂或摆手坪跳摆手舞、唱手舞,乘倭寇不备,大败倭寇,立下了赫赫战功。后来,这种战舞逐渐演变成土家祭祀活动,各土司辖地纷纷建摆手堂。清代《永顺府志》载:“每岁正月初三至十七日,男女齐集,鸣锣击鼓,跳舞唱歌,名曰摆手。

清代“竹枝词”盛赞摆手舞场面:摆手歌。摆手歌长达数万行,堪称土家族民族史诗。摆手分单摆、双摆、大摆手、小摆手数种,小摆手又称“社巴”。跳摆手舞不拘人数多少,少者数百,多则上万,摆手时,以击大锣、鸣大鼓呼应节奏,气势恢宏壮观,动人心魄。主要特点是手脚呈同边动作,踢踏摆手,翩翩进退,成双成对,节奏鲜明生动。

仗鼓舞

仗鼓舞是张家界市桑植县白族独有的一种民族舞蹈。仗鼓舞以“仗鼓”作道具,与朝鲜族鼓舞有异曲同工之妙。鼓长1.2米,两头大如碗口,用皮革绷面,中细可握,形如木杵。相传南宋末天宝年间,有谷、王、钟三姓兄弟在蒙将兀良“寸白军”服役,后“寸白军”被遣散,三人从云南大理流落到桑植县定居。某年腊月,白族兄弟们正在打糍粑准备过年,一帮官军突然围寨抓人,白族人即用粑粑杵奋起反击,将官军打败,白族人为庆贺这一仗的胜利,就以木杵作道具跳舞作乐,这便是仗鼓舞的由来。后来,白族人将粑粑杵改成鼓,配以笛子、唢呐、大号和锣鼓、钹、磬等鸣乐伴奏,同时创造了八十一套舞蹈动作,成为一种独具风格的民间舞蹈。

傩愿戏

傩愿戏是从古代傩祭活动演化而来的一种原始宗教剧种。每年农历八月十五至腊月二十四日,乡间驱除邪魔鬼魅、消除灾难厄运、庆贺人寿年丰时,请土老司若干人进行表演。傩愿戏有高傩和低傩两个流派。高傩流行于土家族、白族等少数民族地区,低傩流行于当地汉族地区。共同点都是敬奉“三元”,“三元”即“三清”,指元始天尊、灵宝天尊、道德天尊,传说是三个法力无边的神仙。傩愿分傩戏(或傩舞)、傩技,傩戏有固定故事,有人物对白;傩技则是喷水画符,双脚趟烧得通红的贯头(铧口),但见脚底冒烟,却安然无恙。另外,咬铧口、过火海(从炭火中过)、摸油锅、滚榨刺、上刀梯等惊险功夫等,是一种难以理喻的“神秘文化”现象。

三棒鼓

三棒鼓,唐代称三仗鼓,约于明代传入本境,并逐渐成为群众喜闻乐见的民间艺术形式。每年春节,艺人们结伴走村串寨拜年,表现对象不分贫富,户户必到。如遇贫寒之家,表演者将别家赠送的礼品相送,意在人人过节欢喜。充分体现出土家人热情好客,心地善良的民族性格。对加强民族间团结有一定的作用。三棒鼓通常由三至五人组成,一人击鼓唱词,一人锣鼓配乐,一人耍花棒。花棒三根,长一尺,舞者左右各执一根,将另一根抛在空中,左右开弓,击打空中花棒使之不落地。也有以刀代棒,以五刀代三棒的技艺。钢刀在空中欢跳,银光闪闪,左右穿梭。技艺高强者,突然把刀抛得及高,来一个腾空飞脚,转身外摆,继续接刀上抛,令人眼花缭乱,不禁称绝。打三棒鼓,通常有“闹春耕”、“收割打场”、“庆丰收”、“拜年节”四套,分“鲤鱼跳龙门”、“玉女穿梭”、“板岩漂滩”等项目。打三棒鼓技巧性强,表演时需高度集中,用力适当,贯通一气,并与演唱者默契配合。

五、风景名胜

武陵源旅游资源十分丰富,由张家界、索溪峪、天子山三部分组成的国家级著名旅游风景区,总面积369平方千米,其中属国家一级保护区面积53.5平方千米,二级保护区面积55.5平方千米,三级保护区面积203平方千米。现辟有游路14条70千米,观景点560多个。九十年代以来连获联合国“世界自然遗产”、“全国风景区四十佳”、“全国AAAA级风景名胜区”、“砂岩峰林国家地质公园”等殊荣。武陵源风景优美,民族风情也十分浓郁。居住在这里的土家族、苗族、白族等少数民族,在长期的历史发展中,形成了自己独特的传统习惯。到土家苗寨作客,与他们一起过“社巴节”、“四月八”、“赶秋节”或参加跳摆手舞、茅古斯舞、斗牛等文娱体育活动,另有一番情趣。

1988年,国务院确定武陵源为国家重点风景名胜区,并批准设立武陵源县级行政区。总面积397平方千米,辖六个乡镇处,人口4.4万,有汉族、土家族、苗族、白族等多个民族。1991年,武陵源荣登“中国旅游胜地四十佳”金榜。1992年,联合国教科文组织将武陵源作为中国首家“世界自然遗产”列入《世界遗产名录》。97中国旅游年,武陵源被国家旅游局列为35个王牌精品旅游景点之一。2000年,武陵源风景名胜区被国家旅游局评定AAAA级风景旅游区。同年,武陵源被建设部授予“文明风景区”称号。2004年被列为世界地质公园网络名录。

武陵源有丰富的旅游资源。以“峰奇、谷幽、水秀、林深、洞奥”为主要风景特色。景区内有石峰3103座,形态万千,有长达2000米以上的沟谷32条,总长85千米,有大小溪流800多条。

武陵源拥有中国典型的巨大溶洞,现已探明大溶洞,落水洞40个,黄龙洞为整个东南亚岩溶景观的缩影。

龙凤庵

位于张家界公园西北侧中湖乡的化香坡。坐北朝南,东侧有“金凤展翅”和“独龙峰”对峙。“石壁嶙峋,拥起卧龙之势;山林翡翠,飞来仙凤之形”。龙凤庵因此得名。龙凤庵碑刻记载,该庵为明代所建,清代7次修缮,规模为二进三殿,面积达1100余平方米。庵建在桑(植)、慈(利)古驿道上,昔日香火鼎盛,远近闻名,现尚存前殿、化香炉石塔,左右二龙门,左右二凤池等,另有9块碑刻,保存完好,是区级文物保护单位。

朝天观。建于森林公园朝天山。“山以朝天名,意取乎仰容昊天”。观址原在山顶,其间曾历劫难数次,几致朽废。康熙年间,有和尚醒作入观苦修,恢复旧貌。乾隆年间,有山民李国玉在山顶耕地时获真武铜像,供于观中,自此香火鼎盛。后屡经修缮,规模达三进两殿20余间,面积达1900平方米,为武陵名刹。其建筑风格独树一帜,庙周围夹墙环抱,门、窗、柱、匾具是雕刻岩石结构,有大小门洞17个,历代碑刻42块。民国时被土匪毁坏,现仅存部分石墙及山门,为区级文物保护单位。

天子山寺庙

天子山上有“天子庙”三座,按上、中、下位置,正名分别叫“向王宫”、“天子殿”和“天子庙”,建于天子山的向天湾、丁心溶和烽火台。三座天子庙都是当地人民为纪念元末明初的土家族起义首领向大坤,于明洪武二十二年(1389)、二十三年(1390)、二十四年(1391)建造。经清代乾隆年间(1736-1795)、同治二年(1863)、同治九年(1870)三次续建和修缮。向大坤系巴蜀大盘龙洞主、靖安宣抚史向肇云之第四子,生于元致和元年(1328),元至正十七年(1351)逃兵燹至龙潭。明洪武二年(1369),向大坤应青岩隐士李伯如之邀,率众上山,举旗起义,吹角齐军,称王号,称向王天子。此后攻州占县,震动朝野。明太祖曾先后派湖广平章杨景、中山侯汤和、江夏侯夏德兴率部征剿。苦战数年,于明洪武十八年(1385)兵败,在神堂湾跳崖身亡。三庙面积都在150平方米左右,供有向王夫妇木塑金身,在清代修缮时添立:“当今皇帝万万岁”木牌一块,现仅存遗址和天子殿、天子庙记事石碑2块。

灵贞观

在宝峰山巅海拔1212.8米处。经宝峰湖登鹰窝寨,过红箱岩、玉玺岩可达观址。坐西朝东,门洞横额为“胜武当”,下有联云:“庙貌更□留昭士,圣灵常显护众生”。呈丁字状,依山就势建筑,东西两殿堂,南北两禅房。墙为条石砌就,瓦为生铁铸成。环嵌在殿堂四周的石刻,对宝峰山记述甚详。碑云:自汉就建有小庙,宋前规模甚小,经明、清两代迁建,扩建始成规模,曾是铁禅老祖习道之处。屋上铁瓦毁于“文革”,现仅存庙身。

百丈峡石刻

石壁高耸,题刻甚多。“百丈峡”三字字径围丈许,攀崖飞刻,旁注“明进士于越天门山人李□书”等字样;明嘉靖年间,九永兵备兼左参政胡桂芳过此题诗赞曰:“峡高百丈洞云深,要识桃源此处寻,戎旅徐行风雪紧,谁将兴尽类山阴。”明万历二十七年(1599)正月二十七日由永定指挥张国将督工镌刻。正德元年(1506)石刻记载的是慈利县丞其宠及地方官卓思廉督工凿通石壁便道情况,还有捐献银两的户主花名。

六、荣誉称号

2018年12月,武陵源区获第二批国家生态文明建设示范市县称号。

2019年3月6日,中央宣传部、财政部、文化和旅游部、国家文物局公布《革命文物保护利用片区分县名单(第一批)》名单,武陵源区在其中。

2019年9月,入选首批国家全域旅游示范区。

2020年1月,入选2020中国春季休闲百佳县市。

2020年4月,入选2020中国夜经济繁荣百佳县市。

2020年5月,入选2020中国县域全生态百优榜。

七、联系方式

区委书记:朱用文 区长:郑小胡

区政府电话及传真: 0744-5629782

邮箱:732203001@qq.com