都江堰市

- 所属地区 四川省成都市

- 政府电话 028-87112088

- 人口(万人) 70.28

- 面积(平方公里) 1208

- 统计年度 2019

- GDP(亿元) 424.51

- 地方公共财政预算收入(亿元) 30.47

- 城镇居民人均可支配收入(万元) 3.734

- 农村居民人均可支配收入(万元) 2.3861

- 特色产业 “都江堰猕猴桃”品牌价值超19亿元。与蚂蚁金服共建成都首个“农村普惠金融”项目,获评全国十大农村电商典型县市。

- 特色文化 青城山—都江堰风景名胜区列入《世界文化遗产名录》。

都江堰市

都江堰市隶属四川省成都市。

一、 行政区划

都江堰(Dujiangyan)简称“灌”,由四川省直辖,成都市代管,位于成都平原西北边缘岷江出山口处,因水利工程都江堰而得名;市境东与彭州市、郫都区、温江区交界,西、北与汶川县相连,南邻崇州市;市境内地势西北高,东南低,属四川盆地中亚热带湿润季风气候区。全市总面积1208平方公里,辖6街道、5镇;2019年常住人口70.28万人。

截至2019年12月,都江堰市下辖灌口街道、幸福街道、奎光塔街道、银杏街道、玉堂街道、蒲阳街道6个街道,聚源镇、龙池镇、青城山镇、石羊镇、天马镇5个乡镇。都江堰市人民政府驻地幸福街道。

二、 自然地理

位置境域

都江堰市位于四川省中部成都平原西北边缘,地处岷江上游和中游结合部的岷江出山口。东南距四川省会成都市48公里。介于北纬30°44′—31°22′,东经103°25′—103°47′之间。西、北与阿坝藏族羌族自治州汶川县交界,东与彭州市、郫都区、温江区相连,南与崇州市接壤。东西最大横距34公里,南北最大纵距68公里,总面积1208平方公里。

地形地貌

都江堰地跨川西龙门山地带和成都平原岷江冲积扇扇顶部位。市境内地势西北高,东南低,都江堰山地丘陵面积占65.79%,平坝面积占34.21%。地势从高山、中山到低山再到平原逐级降低,海拔592—4582米,相对高差3900米。都江堰市在地质构造体系上,属华夏构造体系,跨成都平原和龙门山地区两个不同自然地理区,地貌单元属岷江冲积扇一级阶地。地势西北高,东南低,高山、中山、低山、丘陵和平原呈阶梯分布。

气候

都江堰市属四川盆地中亚热带湿润季风气候区,雨量充沛,气候温和,四季分明。常年气温在10℃—22℃之间,平均气温15.2℃,年均无霜期269天,以候均温划分四季,春、夏、秋季各为85天、93天、77天。

水文

都江堰市境内河流均属岷江水系,可分为三种类型:岷江及其在市境内的支流等常年性自然河;都江堰灌溉渠等人工河;山溪等季节性自然河。岷江是长江的重要支流,市境内岷江正流全长47千米,可分为两段:都江堰渠首以上属于岷江上游,流经境内的龙溪、麻溪、白沙等乡,全长17千米;岷江经渠首一分为二,外江为正流,今称金马河,经市境进入温江、崇州,全长30千米。都江堰的灌溉河,属人工开凿河道,通过内江引水入闸,呈扇形进入市区。市区仰天窝跨越四江之上,这四条江均系人工河,自北向南依次是:蒲阳河、柏条河、走马河、江安河。这些人工河穿越市境,分别灌注入新都、郫都区、温江,最后汇入金堂的沱江和成都的府河。

自然资源

动物资源

都江堰市的动物资源较为复杂,有亚热带农田动物群和川西北山地野生动物群。动物资源约有300余种,有大熊猫、金丝猴等国家级重点保护动物35种,其中主要野生动物资源有一类保护动物12种,包括已记录的大熊猫50—70只,是大熊猫的重要分布中心之一。野禽约有250种,其中,盛产各种鸟类,是中国鸟类中画眉和雉类的一个分布中心。

植物资源

都江堰市属亚热带湿润常绿阔叶林区域,是川西平原植被和龙门山植被两大植物区系的交汇地区。已记录该区内的高等植物3012种,珙桐、银杏等珍稀濒危植物46种,被中科院列为全国生物多样性“五大基地”之一。其中,许多第三纪甚至更古老的原始科属和孑遗植物得以保存,如有稀有国家保护植物1级一种(珙桐)、2级10种(连香、杜仲、银杏、红杉等)。苔藓种类密集度高,达一二百种之多,为世界所独有。此外还有许多珍贵、稀有、奇特古老的树木,如闻名于世的青城山天师洞古银杏,树高34米,胸径2.2米。野生果类,以中华猕猴桃(茅梨)最为著名,种植面积达6万亩,年产百万斤以上。中药材资源丰富,共有900余种,其中,以盛产黄檗、杜仲、厚朴、川芎著名,是世界药用植物的主要产地之一。花卉资源丰富,木本观花卉以山茶、杜鹃花等为著,其中,可供观赏的杜鹃花达427种,是全国最大的杜鹃花培育基地。草本观花卉类有菊花、兰草等种。

矿产资源

都江堰市有矿产资源数十种,含金、铜、铁、锑、煤、磷、硫黄、石棉、石灰石、白云岩、石英岩、铅锌矿、耐火砂石等。

1. 人口

2019年末公安户籍户数 24.77 万户,户籍人口 62.22 万人。年末全市常住人口 70.28 万人,城镇化率 62.09%。全年出生人口 5520 人,死亡人口 4673 人,人口自然增长率 1.31‰。

全年城镇居民人均可支配收入 37340 元,比上年增长9.4%;人均生活消费支出 27444 元,增长 8.6%。农村居民人均可支配收入 23861 元,增长 10.1%;人均生活消费支出18068 元,增长 9.2%。城镇和农村恩格尔系数分别为 34.8%,38.4%,均下降 0.3 个百分点。

2. 面积

全市总面积1208平方公里

三、 经济发展

1. GDP及财政收入:

2019年全市地区生产总值(GDP) 424.51 亿元,比上年增长8%。其中,第一产业增加值 33.76 亿元,增长 3.1%;第二产业增加值 145.03 亿元,增长 7%;第三产业增加值 245.73 亿元,增长 9.5%。三次产业结构比为 8:34.2:57.9,对经济增长的贡献率分别是 3%、36.9%、60.1%,分别拉动 GDP 增长0.24、2.95、4.81 个百分点。按常住人口计算,人均地区生产总值 60653 元,增长 7%。

2019年固定资产投资比上年增长 11.2%,其中,民间投资增长 4.2%。投资总额中,基本建设投资下降 11.7%;工业技改投资增长 10.7%。分产业看,第一产业投资增长 9.5%;第二产业投资增长 9.1%;第三产业投资增长 12.2%。

2019年一般公共预算收入 30.47 亿元,同口径增长 8.4%;其中税收收入 21.58 亿元,同口径增长 6.9%。地方一般公共预算支出 47.48 亿元,增长 7.8%。

2019年末全市共有“四上”企业 370 家。其中,规模以上工业103 家;资质以上建筑业 40 家;资质以上房地产业 95 家;限额以上商业 88 家;规模以上服务业 44 家。

2. 产业状况

第一产业

都江堰

2019年全年农林牧渔业增加值 35.87 亿元,比上年增长 3.4%,占 GDP 的 8.4%,对经济增长的贡献率为 3.5%,拉动 GDP增长 0.28 个百分点。其中,农业增加值 15.04 亿元、林业增加值 3.72 亿元、牧业增加值 12.28 亿元、渔业增加值 2.71 亿元、农林牧渔服务业增加值 2.11 亿元。

2019年农作物播种面积 57.27 万亩,比上年增长 5.5%。其中,粮食作物播种面积 20.7 万亩,下降 1.5%;油料作物播种面积 17.89 万亩,增长 14%;蔬菜作物播种面积 11.7 万亩,增长 8.1%。全年粮食总产量 10.13 万吨,同比下降 1.8%;油料产量 2.71 万吨,增长 5.7%;蔬菜产量 24.71 万吨,增长10.1 %;肉类产量 3.19 万吨,下降 7.1%;瓜果产量 0.54 万吨,同比增长 7.6%;茶叶产量 0.24 万吨,同比增长 4.8%。

第二产业

2019年全市实现工业增加值 108.85 亿元,比上年增长8.6%,占 GDP 的 25.6%,对经济增长的贡献率为 35.8%,拉动 GDP 增长 2.86 个百分点。

2019年规模以上工业增加值比上年增长 10.7%;营业收入180.7 亿元,增长 10.7%;利税总额 31.5 亿元,增长 12.9%;利润总额 19.7 亿元,增长 23.9%;总资产贡献率 13.8%;产销率 97.4%。

2019年实现建筑业增加值 36.24 亿元,比上年增长 1%,占GDP 的 8.5%,对经济增长的贡献率为 1.1%,拉动 GDP 增长0.09 个百分点。

2019年房地产开发投资比上年增长 66.7%。商品房销售面积 142.31 万平方米,增长 21.6%;商品房销售额 124.12 亿元,增长 41.8%。商品房待售面积 43.11 万平方米,比上年末增长 110.7%。

第三产业

2019 年全市社会消费品零售总额 153.2 亿元,比上年增长 12.1%。按消费形态分,商品零售额 104.5 亿元,增长 4.4%;餐饮收入 48.7 亿元,增长 28.2%。限额以上企业商品零售额中,粮油、食品、饮料、烟酒类零售额比上年增长 6.4%,体育、娱乐用品类下降0.8%,汽车类下降 5.2%。

2019年批发零售业商品销售额和住宿餐饮业营业额累计完成 288.6 亿元,比上年增长 12.9 %。其中:批发业商品销售额 92.4 亿元,增长 12.5%;零售业商品销售额 132.4 亿元,增长 9.9%;住宿业营业额 5.5 亿元,增长 10 %;餐饮业营业额 58.3 亿元,增长 21.1 %。

2019年旅游业增加值 91.69 亿元,较上年增长 13.5%,占 GDP 的 21.6%,较上年提高 0.6 个百分点。全年接待游客2619 万人次,其中城市游接待游客 643 万人次,景区游接待游客 939 万人次,乡村游接待游客 1037 万人次。全年实现旅游综合收入 308.14 亿元。连续两年入选“中国县域旅游竞争力百强县市”。青城山—都江堰景区获评“国内最佳旅游景区”“国内十大优秀景区”,荣膺四川省“金熊猫”奖。青城山旅游装备产业功能区产业布局持续优化,李冰文化创意旅游产业功能区项目支撑持续发力,都江堰精华灌区康养产业功能区生态价值持续转换。突出“农商文体旅医养”融合发展,持续丰富文旅街区、林盘消费、绿道经济等消费新场景,“七里社区”入选中国乡村旅游重点村名录,茶溪谷荣获成都市首批星级现代农业园区。

2019年实际到位内资 127.21 亿元,比上年增长 7.1%;实际到位外资 6035 万美元,增长 10.3%。全年进出口总额 11575万美元,其中进口总额 839 万美元,出口总额 10735 万美元。全年新签约项目 33 个,其中重大项目 20 个。按产业分,旅游产业项目 9 个,投资总额 335.32 亿元;服务业项目 10 个,投资总额 169.75 亿元;房地产业项目 1 个,投资总额 9.9 亿元;新型工业项目 6 个,投资总额 28.5 亿元;现代农业项目6 个,投资总额 197.3 亿元;总部经济结算类项目 1 个,投资总额 0.1 亿元。圆满承办第八次中日韩领导人会议中日双边活动,受到外交部表扬。承接外交部、省、成都市各项重要外事活动达150 余批 3000 余人次,接待外宾数量及规格创历史新高。赴英国、日本、澳门等 8 个国家或地区开展“让世界了解都江堰”主题推介,亮相北欧旅游博览会,新加入 2 个国际组织,国际友城增至 25 个,海外推广站达到 10 个。

2019年末金融机构人民币各项存款余额 588.71 亿元,比上年增长 10.7%,其中住户存款余额 465.43 亿元,增长 8.4%;人民币各项贷款余额 288.3 亿元,增长 0.9%,其中住户贷款余额 107.4 亿元,增长 17.9%。

3. 社会事业

科学技术

2019年实施科技成果转化 28 项,新培育高新技术企业 37家,省级企业技术中心 10 家,市级企业技术中心 8 家,建成省级工程技术中心 4 个,产学研联合实验室 2 个,院士专家工作站 3 个。

教育事业

2019年末共有单设小学 27 所(含特殊教育学校),在校学生36384 人,专任教师 2482 人;普通中学 24 所,在校学生 24583人,专任教师 2141 人;中等职业教育学校 2 所,在校学生2655 人。全市 3-5 岁儿童入园率为 99.57%,适龄儿童入学率为 100%,小学毕业生升学率为 100%;初中毕业生升学率为97.84%,普通高中毕业率为 98.74%;本科上线 2471 人。

高等教育

文化事业

2019年全市市级文艺社团协会 29 支,文化馆 1 个,文化站(活动中心)11 个,公共图书馆 1 个,博物馆 8 个,重点文物保护单位 71 处,全年开展大型文化活动 3 次。

邮电事业

2019年邮电主营业务收入 7.08 亿元。年末全市固定电话用户 20.15 万户;移动电话用户 91.69 万户;互联网宽带接入用户 36.77 万户;5G 基站 240 个。

体育事业

2019年末,全市已配备公共体育健身设施 832 个,社区健身设施覆盖率达 100%,体育场地 194.58 万平方米,人均体育场地 2.9 平方米。办好双遗马拉松、成都世警会等重大赛事活动,虹口漂流入选全省唯一国家体育产业示范项目,虹口景区加入国际山地旅游联盟,品牌赛事的游客吸引力和消费带动力不断增强。

医疗卫生

2019年全市共有医疗卫生机构 465 个,医院、卫生院技术人员6711 人(其中执业(助理)医师 2269 人),医疗床位数 6916张。孕产妇零死亡,新生儿死亡率控制在 1.36‰。应急献血完成率达 119%,应急献血总人数为 1438 人。

社会保障

2019年末全市参加城乡居民养老保险人数 17.4 万人,参保覆盖率达 95%;参加城乡居民基本医疗保险人数 37.46 万人,参保率达 98.5%;参加城乡居民大病医疗互助补充保险人数26.57 万人,增加 0.92 万人;参加城镇职工基本养老保险人数 22.21 万人,增加 1.05 万人;参加城镇职工基本医疗保险人数 24.6 万人,增加 0.9 万人;参加失业保险人数 9.04 万人,增加 0.55 万人。

全年城镇登记失业率 2.36%,城镇新增就业 8006 人,失业人员再就业 4046 人,本地生源高校毕业生就业率达 98%。全年累计保障城乡低保对象、特困人员、残疾人 19.8 万人次,发放资金 5870.82 万元。为 1969 人实施临时救助,发放资金549.78 万元。全市在册孤儿人数 49 人,发放救助金 75.94 万元。投入资金 642.14 万元,资助 1416 名重度残疾人参加社会养老保险。

城乡建设

2019年12月19日,都江堰市入选国家城乡融合发展试验区。

环境保护

2019年全市空气监测子站 13 个、水质自动监测站 5 个。全年空气质量达到二级标准的天数 315 天,优良率达 86.3%。森林覆盖率达 60.23%;水源水质达标率 100%。

4. 招商引资

引进上海复星地中海度假酒店等11个重大项目,绿地·无舍青城等重大产业项目开工,张家湾污水处理厂、金马河2号闸桥等重大基础设施加快建设,成都融创文旅城六大核心业态78.5万㎡主体建筑全面完工。

5. 交通状况

数据

2019年末全市境内公路总里程达 1665.05 公里。全年新改建村组道路(农村公路)13 公里。全市机动车拥有量 20.4 万辆。全年公路客运量 8160 万人,客运周转量 168704 万人公里;公路货运量 3661 万吨,货运周转量 21966 万吨公里。全市公交车路线达到 38 条;年末实有公共营运车 484辆;延时服务公交线路 7 条。年末共有出租车 665 辆。

航空

都江堰距成都双流国际机场60千米,30分钟可直达国家级航空枢纽、西部第一、中国第四的双流航空港,该港拥有141条国内定期航线和54条国际地区航线,通航城市达146各:具备5000万以上年旅客吞吐能力和150万吨年货邮处置能力。

公路

都江堰市境内213国道(兰州至昆明)横贯东西,截至2011年,通车里程近千千米,黑色化、水泥化的高等级和次高等级公路占1/3以上。纵向通过成灌高速公路(蓉昌高速成都段)、成青旅游快速通道、沙西线延伸段三大走廊与成都市相连,纵向依托三横道路体系将城市的各个部分联系起来,更有都江堰—成都—北海、都江堰—成都—重庆—上海两条高速出海通道。

德阳至都江堰高速公路又称“成都第三绕城高速公路(G4203)”北段已开建。长109公里,总投资163亿元,不仅是成都三绕的组成部分,也是G4217线成都至昌都高速公路的联络线。

铁路

成汶铁路直达市区蒲阳站,距离成都货运中心站青白江站60千米,年吞吐能力250万吨。规划待建的成格铁路(川青铁路)过境,线路设计从成都出发,利用改建原成汶线(成汶铁路),经都江堰、汶川,到达青海省格尔木市。

成灌快铁,又称成灌线,是成都市域铁路的第一条线路,也是成都市轨道交通系统中投入运营的第一条线路。通过都江堰—成都城际快铁至成都仅需20分钟,到重庆市仅需90分钟。

都四铁路,为都江堰至四姑娘山观光铁路。建成后不仅可以观赏川西沿线的壮美风光,还将极大地带动沿线经济社会发展,助力民族贫困地区脱贫攻坚。

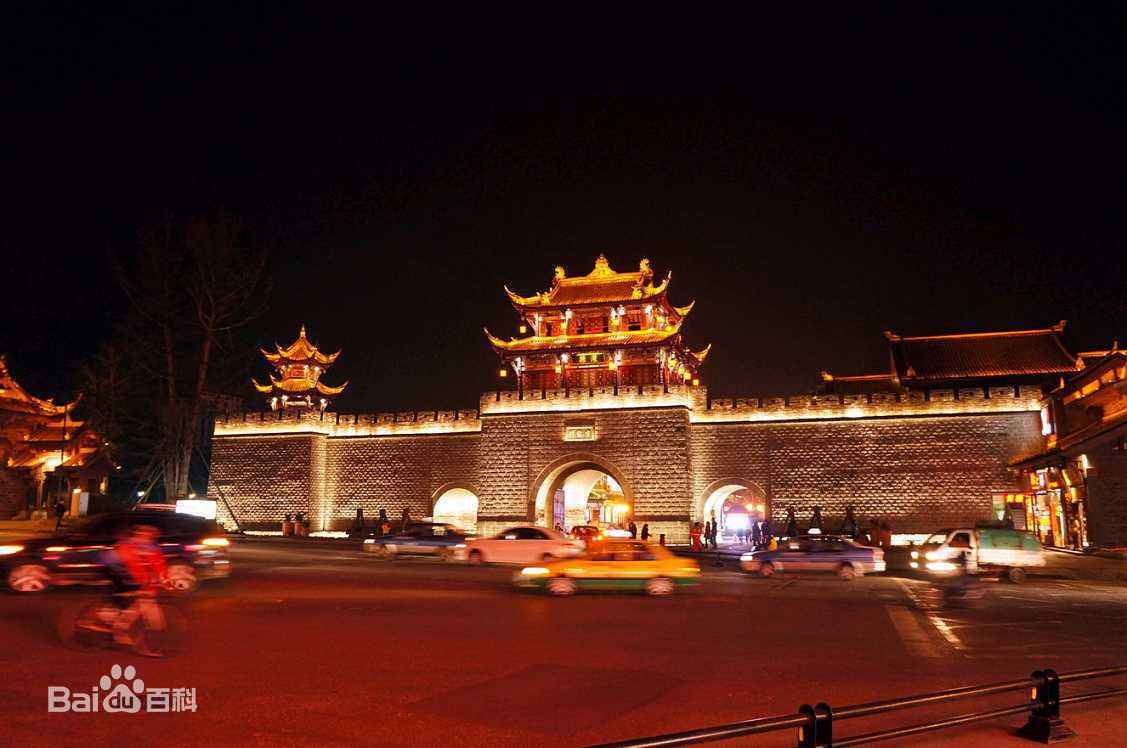

四、历史文化

都江堰是一座具有2000多年建城史,因堰而起、因水而兴的城市;在新石器时代就是古蜀先民聚居的地区,是古蜀国的发祥地之一。都江堰市以山、水、林、堰、桥浑然一体,体现城中有水、水在城中、“灌城水色半城山”的布局特色,为此有着“拜水都江堰、问道青城山”之美誉。都江堰—青城山在民国时期就列为川西风景名胜区。2018年11月,入选2018全国“幸福百县榜”。

五、风景名胜

都江堰市坐拥青城山—都江堰、大熊猫栖息地两处世界文化、自然遗产、灌溉工程遗产,是国家首批优秀旅游城市和少有的“三遗”城市,拥有国家AAAAA级景区。

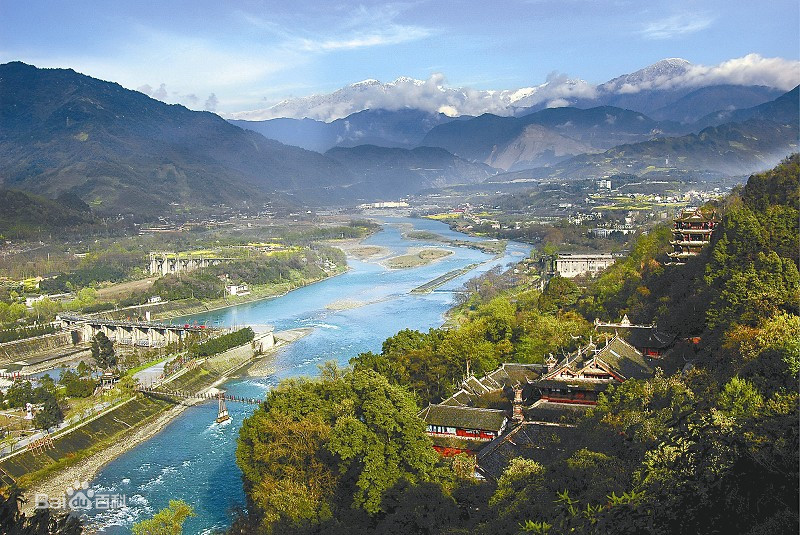

都江堰风景名胜区

都江堰风景名胜区位于四川省都江堰市城区西南,距成都48公里,距双流国际机场58公里,交通十分便捷。都江堰风景名胜区是世界文化遗产,国家重点风景名胜区,全国重点文物保护单位、爱国主义教育基地。景区地处内陆亚热带地区,年平均气温15.2C,冬无严寒,夏无酷暑,环境优美,气候宜人,水质、空气都达到国际标准,全年均适宜旅游。景区面积为220公顷,核心游览面积120公顷。 主要有伏龙观、二王庙、安澜索桥、玉垒关、离堆公园、玉垒山公园、玉女峰、灵岩寺、普照寺、翠月湖、都江堰水利工程等。

主要景点

都江堰水利工程

青城前山道教文化 龙溪—虹口国家级自然保护区 青城后山佛教文化 都江堰国家森林公园

六、荣誉称号

城市荣誉

2020中国最具书香百佳县市

2020中国秋季休闲百佳县市

“2020中国县域人口流入百强榜”,排名第98位

2020中国交通安全百佳县市

2020全国县域旅游综合实力百强县

2020中国西部百强县市

七、联系方式

市委书记:李云 市长:张亚丹 市政府电话: 028-87112088传真号码:028-87121472 互联网联系方式:djyszfxxgk@126.com