尉氏县

- 所属地区 尉氏县

- 政府电话 7990810

- 人口(万人) 81

- 面积(平方公里) 1307.7

- 统计年度 2019

- GDP(亿元) 312.87

- 地方公共财政预算收入(亿元) 21.1

- 城镇居民人均可支配收入(万元) 2.69 1

- 农村居民人均可支配收入(万元) 1.39

- 特色产业 世通蒲公英扶贫种植基地张市千亩果园示范基地、水坡红薯育苗基地、邢庄辣椒种植加工基地、大桥蒲公英扶贫种植基地

- 特色文化 尉氏曲艺、尉氏荷花舞、尉氏渔鼓道情

一、行政区划

截至2005年12月31日,尉氏县辖8个镇、9个乡:城关镇、洧川镇、朱曲镇、蔡庄镇、永兴镇、张市镇、十八里镇、水坡镇、邢庄乡、庄头乡、大营乡、大马乡、岗李乡、门楼任乡、大桥乡、南曹乡、小陈乡。县人民政府驻城关镇。

二、自然地理

尉氏县地形呈西北高而东南低趋势,西部7条岗系交错,14条主脉南北起伏,最高点海拔133米(岗李乡冉家村北;西南部为海拔70米左右的高台平地;东部为黄河淤积平原,平均海拔65米左右,最低点海拔59米(永兴乡李岗村北)。

水文

境内南有双洎河、杜公河,东有贾鲁河,中有康沟河,蜿蜒东南,先后汇流出境,注入淮河。

气候

尉氏县属暖温带半湿润季风气候,四季分明。年平均气温14.1℃。年平均无霜期215天,年平均降水量692.3毫米。年平均日照2481.9小时。该县七十年代中期前水涝普遍,之后,渐呈干旱趋势。

矿产资源

尉氏县煤炭资源主要分布在洧川、三石、肖庄、邢庄四个区域,全县煤炭总储量为10亿吨。

洧川煤矿区:属国家两权项目,地下煤炭储备为6亿吨,煤层厚度约为6米,此区块煤层埋深为1300-2000米,大部分可作为煤炭后备资源,此区块隆起抬升的地块大约40平方公里,可采储量应在2亿吨以上。

三石煤矿区:该矿区面积为35平方公里。涵盖岗李、大营两个乡,其中岗李乡有西肖庄、窝沈、占庄、韩佐、老庄师、水寨高、聂家、打车周、祥府张、冉家、杨集等11个村,物探勘查结束后,在原项目区内西南方向又申报了30平方公里,远景储量为3亿吨。

肖庄土矿区:该矿区属企业投资项目,该矿区面积为31.2平方公里,共上了8台钻机,初步推断储量为1亿吨。

邢庄拐扬煤炭矿区:该矿区以邢庄乡拐扬村为中心约35平方公里,物探勘查已于2006年4月份结束。

地热水:地壳内岩石和流体中能被人类社会经济合理开出来的热量,共分为蒸气型、热水型、地压型、干热岩型和岩浆型。

三、经济发展

交通

尉氏县地处豫东平原,北距黄河54公里,开封46公里,西北距省会郑州80公里,西南距许昌75公里。

尉氏县西依京广铁路、北靠陇海铁路,地方小铁路横贯东西,离新郑机场50多公里,220(开封--许昌)公路和102(郑州--周口)公路两条省道自县城西区交叉而过,省级干道四通八达。南日高速公路穿境而过,地方公路直下乡村,纵横交织。

综述

2019年前三季度,尉氏县规模以上工业增加值同比增长8.0%,位于全市十县区第4位;固定资产投资同比增长10.3%,位于全市第5位;社会消费品零售同比增长11.2%,位于全市第2位;生产总值实现312.87亿元,增速7.5%,增速位于全市第7位。一般公共预算收入累计完成211269万元,同比增长26.8%,增速位于全市第2位;税收收入累计完成167638万元,同比增长33.0%,增速位于全市第2位,税比79.3%。

2011年,全县生产总值完成223.5亿元,比2006年增加125.2亿元,年均增长13.7%;全县公共财政预算收入完成5.1亿元,是2006年的2.4倍,年均增长19.4%;社会消费品零售总额完成57.9亿元,比2006年增加34.9亿元,年均增长20.3%;全社会固定资产投资完成106.3亿元,比2006年增加68.2亿元,年均增长22.8%;金融机构年末存、贷款余额分别达到76亿元和41亿元,分别是2006年的2.2倍和2.1倍,年均分别增长17.5%和16%。

2017年,全县完成生产总值370.02亿元,同比增长8.5%,增速高于全市0.3个百分点,总量和增速均居市属各县第1位。其中:第一产业增加值52.05亿元,同比增长4.5%;第二产业增加值195.69亿元,同比增长8.2%;第三产业增加值122.28亿元,同比增长11.0%。三次产业结构为14.1:52.9:33.0。

第一产业

尉氏县地处豫东平原,是全国小麦商品粮和优质棉

双重基地县。全县耕地面积131.89万亩,常年种植小麦90万亩,棉花30万亩,花生27万亩,玉米26万亩,瓜果、蔬菜4万亩。常年粮食总产46万吨,平均单产380.16公斤。尉氏县特色农作物已实现标准化生产,规模化种植,成为当地经济发展的支柱产业。如张市镇的万亩优质大桃生产基地;庄头、水坡的10万亩优质无籽西瓜生产基地;庄头乡1万亩韭菜生产基地和千亩供港蔬菜生产基地;永兴镇万亩优质辣椒生产基地。

2011年,全县完成农业总产值82.4亿元,比2006年增加35.7亿元,年均增长4.5%。农民人均纯收入达6798元,比2006年净增3349元,年均增长13.3%。扎实开展农田水利基本建设,有效灌溉面积发展到110.9万亩,旱涝保收田面积发展到86.2万亩。累计植树1100余万株,新植林网3.8万亩,成功创建省林业生态县和全国绿化先进县。积极调整种植业结构,大力发展现代农业。

第二产业

2011年,全县规模以上工业增

尉氏县

加值完成102.9亿元,比2006年增加71.3亿元,年均增长22.7%;六大产业规模以上工业增加值完成82.3亿元,占规模工业的80%,支柱产业支撑作用逐步显现;民营经济进入全省二十强,工业经济综合实力连年稳居全市第一;科技创新能力不断增强,被授予省级知识产权优势区域;22种工业产品获省名牌、省优质产品称号,“耐驰”牌商标获中国驰名商标,实现了全市中国驰名商标零的突破,工业经济发展质量有效提升。

第三产业

2011年,全年引进各类资金4.75亿元、项目96个、技术56项、人才276人,合同利用外资500万美元、直接利用外资302万美元,出口创汇117万美元,接待中外客商3400多人次。豫棉集团投资的精梳纱、香港万豪房地产开发公司投资的房地产开发、河南通达通讯公司投资的地下公用信息管网、杭州华东家禽交易中心投资的禽类交易及加工、江苏南通投资的老鸭屠宰加工、福建客商投资的蛋品加工、星级宾馆建设、杭州肉联集团投资的猪肉加工等项目,有的已开始动工建设。长春皓月集团投资建设肉牛育肥深加工、深圳金伯利集团投资的三中分校、澳大利亚客商投资的速冻食品等项目达成了投资意向。引进的项目和资金,将为尉氏经济注入强大活力,大大增强尉氏经济发展的后劲。

四、历史文化

尉氏县历史悠久。早在7000——8000年

前这里就有人类劳动生息。春秋时为郑国别狱,为狱官郑大夫尉氏采食之邑,故名尉氏,沿袭至今。秦始皇三年(前219年)置县,历经分并废置,隶属关系多变。

尉氏县于秦始皇三年置县。“古狱官曰尉氏”,今尉氏原为“郑之别狱”,并以这里为食邑,人们又称此邑为“尉氏”。据《汉书》:“郑大夫尉氏之邑,故遂以为邑。”

春秋时,为郑国别狱。大夫尉氏任狱官,地为采食之邑,邑袭狱官姓氏为名至今。战国时期,尉氏属梁地,秦置县。汉承秦制,尉氏属陈留郡,三国时属魏地,为兖州陈留郡所辖,西晋时归兖州陈留国,惠帝末年,改陈留郡为建昌郡,属洛州。

北魏属梁州陈留郡。文帝兴安初,尉氏并入苑陵(故城在今新郑东北)。太安三年(457年)析苑陵复置尉氏。东魏属梁州开封郡。后齐废尉氏入苑陵,隋开皇六年(586年)分苑陵再置尉氏

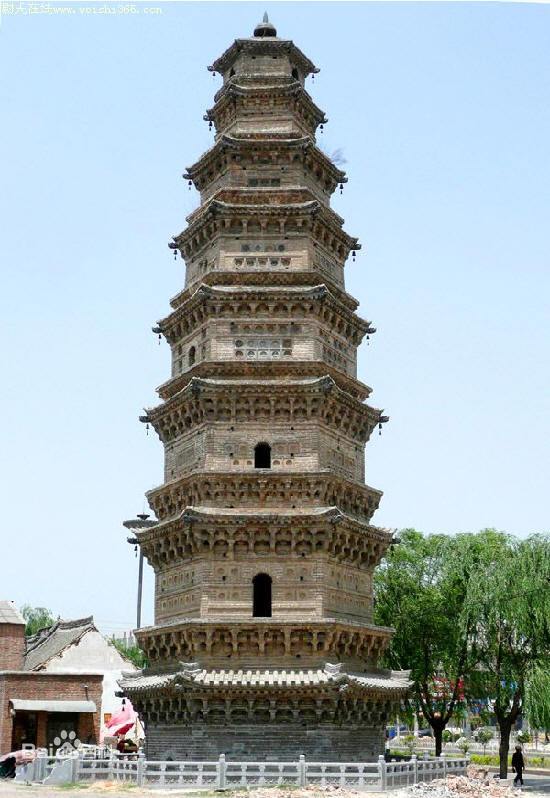

太平兴国寺塔

归颍川郡。

唐武德二年(619年)隋遗将王世充僭位称帝置尉州。唐武德四年(621年)平王世充改尉州为洧州,归河南道汴州陈留郡。五代、后梁都汴梁,尉氏均属东京开封府,后唐属汴州宣武军。后晋、后周均属东京开封府。

北宋属京畿路开封府,金袭宋制,属南京(今开封市)开封府。元属汴梁路总管府,明属河南承宣布政使司开封,清亦然。

民国初属河南省都督府豫东道,河南省长公署开封道,后直属河南省政府。1928年省下设行政区,尉氏属第一行政区(治所在今郑州市)。

建国后,初属陈留专区,1952年并入郑州专区。1954年,省会由汴迁往郑州,开封更为专区,尉氏归之。1958年通许、尉氏两县合并称尉氏县;1962年尉氏、通许分置。1983年8月撤开封专区,尉氏归属开封市。

五、风景名胜

尉氏县旅游景点有:青云禅寺、

文物古迹

阮籍啸台、太平兴国寺塔(又名东关塔)、紫铜钟、刘青霞故居、洧川城隍庙等。

太平兴国寺塔,又名东关塔,位于县城东关太平兴国寺内,建于宋初,历代累遭兵燹寺废而塔存。塔体为八层六棱重檐楼阁式砖塔,塔阶作盘旋式,现地表以上通高三十米,直径七米零六,塔内外均嵌有佛龛和图案、假门、假窗等造型,腰檐互饰斗拱均仿木结构,外观庄严淳厚,为尉氏县重要古建筑。[18]

兴国寺塔于二零零六年六月被国务院公布为国家重点文物保护单位。

紫铜钟,又名宋铜钟,原挂县城东关太平兴国寺内,与太平兴国寺塔同为该寺重要设施和组成部分。宋真宗咸平二年(公元999年)岁次已亥十一月二十八日铸,咸平三年四月十七日悬挂。铜钟身高五尺五寸,围一丈一尺,厚二寸五分,八齿。形式浑厚,工艺精良。

“刘青霞故居”是为纪念中国近代著名教育家,社会活动家,资产阶级民主革命家刘青霞而保留。故居原为尉氏县大地主“刘半县”庄园的一部分,位于尉氏县城正中央,跨东西两条大街是有名的“师古堂”大院。刘青霞故居于二OO六年六月被国务院命名为国家重点文物保护单位

六、联系方式

梁东雁任尉氏县委书记张锋任尉氏县委副书记

尉氏县7990810县长专线7990012 尉氏县委办7993101